[7월, ‘해방'의 달]

'해방'은 구속이나 억압에서 놓여 자유롭게 되는 것입니다. 민족사적으로 우리는 일본 제국주의의 강점으로 고통을 받기도 하였습니다만 사회 인권의 측면에서도 여전히 우리를 억누르고 원치 않는 일을 강요하는 관습과 제도가 많습니다. 다양한 억압으로부터 놓여 하나님 자녀의 존엄을 누리며 살게 하십시오..

■ 알립니다!

1. 오늘은 성령강림 후 제4주일입니다. 성령의 인도와 도우심을 경험하는 삶이 되시기를 기도합니다.

2. 오후에는 묵상과 생활 나눔 기도회로 모이겠습니다. 지난 반년을 정리하는 자리가 되도록 준비해 주십시오.

3. 내일 오전 11시에 우리교회에서 은평동지방 교역자회의가 열립니다. 시간 되시는 분들은 오셔서 손님맞이를 함께 해주시면 감사하겠습니다.

4. 후반기 공동식사 봉사를 위해 사랑방에 비치된 신청서에 원하는 날짜를 적어주시기 바랍니다.

5. 교회학교 여름성경학교는 8월 3-4일에 열립니다. 여름행사가 필요하신 위원회가 있으시면 회의를 거쳐서 제안해 주시기 바랍니다.

감리교회의 현재와 미래

지난주 감리교회의 개혁적 목회자 모임 '새물결' 서울연회가 "감리교회의 현재와 미래"라는 주제로 강연회를 하였습니다. 한마음교회 최형근 목사님이 20여 년 치 감리교회의 각종 데이터를 근거로 현재 상황을 짚어주시며 미래를 예측하는 시간이었습니다. 내용은 제가 평소 예상했던 것과 크게 다르지 않았지만, 데이터를 근거로 하니 더욱 충격적입니다.

평균적으로 매년 110여 명의 목사가 은퇴하고 현재 1,900명의 은퇴 목사와 홀로 된 사모 등 유가족에게 월 92만 원씩 은급금(감리교회 연금)을 지급하는데 작년 140억 원을 지출하였고 점점 증가하고 있습니다. 개체교회 부담금에서 은급금 비율을 1%에서 1.5%로, 다시 2%로 상향하였지만 늘어나는 은퇴자 수로 인해 곧 다시 적자로 돌아설 것으로 보입니다. 3%로 재조정하거나 90만 원 이하로 지급한다 해도 일시적 효과밖에 기대할 수 없는 상황입니다. 왜냐하면, 2030년대에는 6천 명 선으로 늘게 되기 때문입니다.

교세는 2010년 158만 명으로 정점을 찍었지만, 현재는 135만 명입니다. 거품을 빼면 100만 명 선이라고 보고 있습니다. 특이한 것은 본부에서 대대적으로 '100만 전도운동'을 벌인 해에 오히려 4%가량 감소했습니다. 이때는 감독회장 불법 선거 시비로 대내외적으로 물의를 빚던 때였습니다. 아동 교인도 22만(1999년)에서 현재는 9만 명으로 감소하였고 교회 수도 2017년 6,721개를 정점을 찍고 줄어들기 시작하였습니다. 이는 출산율이 많이 감소한 사회 현실에 기인한 것이기도 합니다.

현재 목회자는 9,888명입니다. 그러나 개척교회 수도 더 늘지 않고 있고 개척을 한다 해도 거의 전부 미자립 상태에 머물러 있습니다. 아버지가 목회하는 교회 교인의 일부를 인계받은 경우 외에는 미자립 상태입니다. 수련목회자가 되려고 지원하는 사람들은 최근 350~500명에 이르지만, 선발인원은 150~200명에 머무르고 있습니다. 매년 안수자는 평균 350명 선입니다. 목회자 포화상태임을 알려주는 지표입니다.

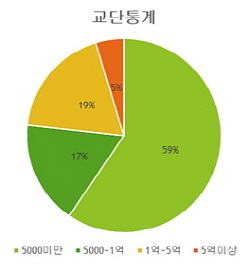

감리교회의 결산 총 수입 규모는 작년 1조2천8백억 원대입니다. 아직 감소세로 돌아서지는 않았지만, 교인 수가 줄고 있는 상황에서 흑자가 언제까지 유지될지는 모르고 재정이 감소하지 않으니 문제의 심각성을 잘 인식하지 못하는 것 같습니다. 전체 감리교회의 59%가 결산 5천만 원 미만이고 5천에서 1억 원 사이가 17%입니다. 5억 원 이상 되는 교회는 5%에 지나지 않습니다. 목회지는 부족하고 목회자는 포화상태이다 보니 매관매직, 교회매매 현상과 빈익빈 부익부 현상이 뚜렷해지고 있습니다. 중소형 교회들이 은퇴 목사의 예우를 위해 후임자에게 은퇴비를 요구하는 관행이 일상이 되었습니다. 후임자는 대부분 대형교회의 부목사들입니다.

감리교회는 현재를 유지하기 위해 미래의 우물에서 물을 퍼다 쓰는 것 같습니다. 그러면 정작 미래 세대의 우물이 말라 그들 자신은 그 물을 마시지 못하겠지요. 예를 들어 젊은 목회자들은 열심히 은급비를 내도 자신들이 혜택을 볼 확률은 점점 줄어들고 있습니다. 문제는 기성세대들이 이런 통계를 보면서 놀라기만 할 뿐 현실을 개혁하기 위한 결정의 자리에 당사자인 젊은 목회자들을 절대 초대하지 않는다는 것입니다. 제도권 안에는 젊은 세대가 현실 개혁을 위해 설 자리가 없습니다. 당사자인 젊은 세대도 냉소적이지만 이 문제를 어떻게 해결해야 할지 모르고 생계에 쫓기며 연대를 도모할 조직도 없습니다.

강연하신 최 목사님은 1차 베이비붐 세대가 은퇴하는 5년 후 감리교회가 위기에 처할 것이라고 진단하며 개혁이 아니라 혁명이 필요할지도 모르겠다고 하십니다. 우리는 다가오는 미래에 어떤 준비를 하고 있는지 새삼 묻지 않을 수 없습니다.

“작은교회 소풍예배 준비모임을 하였습니다.”

작은 교회들이 모여서 함께 예배하고 운동회를 한 게 벌써 몇 년이 되었네요.

작년 감리교신학대학교에서 열린 운동회에서 우리교회가 준비를 너무 잘 하여 큰 인기를 끌고 아직까지도 인사를 받고 있습니다. 다시 생각이 나니 새삼스레 다시 감사드립니다.

지난 화요일에 가재울녹색교회 양재성 목사님, 동녘교회 김경환 목사님, 모퉁잇돌교회 김기원 목사님, 백석교회 김연진 전도사님과 모임을 갖고 그동안 어떻게들 사셨는지 안부를 나누고 올해 행사를 논의하였습니다. 올해는 운동회가 아니라 평화통일공동기도주일예배를 함께 드리기로 결정하였습니다. 8월 11일에 임진각 혹은 오두산 통일공원에서 예배를 하고 주위를 둘러보는 프로그램으로 진행하기로 하였습니다. 한참 더울 때라 적당한 예배 공간을 찾는 것이 관건입니다. 몇 분이 미리 답사를 하여 최종적으로 장소와 프로그램을 결정하기로 하였습니다. 오해는 여건이 되는 교회 몇 개를 더 초청해서 조금 규모 있게 하자고 의견을 모았습니다. 평화통일기도주일을 함께 모여 드리는 전통이 잘 자리 잡으면 좋겠습니다.

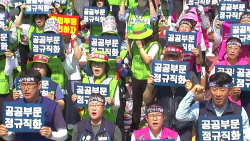

공공부문 비정규직 노동자들의 파업을 지지합니다.

공공부문 비정규직 노동자들이 지난 3일부터 5일까지 사흘동안 파업을 하고 각 지역 교육청 앞에서 비정규직 임금 차별 해소와 공정임금제 실현을 요구하며 집회를 가졌습니다. 5일, 서울에서는 천여 명의 조합원들이 종로구 교육청 앞에서 집회를 갖고 청와대 사랑채까지 거리시위를 하고 대국민 홍보를 하며 교육 당국이 향후 대책을 마련하지 않으면 2차 파업을 하겠다고 경고하였습니다. 이로 인하여 각 학교에서는 급식과 돌봄학교 운영 등 차질을 빚었고 어린이와 학생들을 볼모로 잡고 파업을 벌인다는 비난의 목소리도 높았습니다. 그러나 우리 아이들을 먹이고 돌보는 고귀한 일을 하는 노동자들이 고강도 노동에 시달리며 차별적 저임금, 고용불안을 강요당하는 현실에 반대하며 그들의 파업권을 지지 응원하는 시민들도 적지 않았습니다. 동일한 노동, 오히려 더 강도 높은 노동을 하지만 임금과 처우 등 다양한 차별을 당하는 비정규직 노동자들의 파업투쟁이 승리하기를 바라며 응원과 지지를 보냅니다.

■ 사회 성화를 위한 기도

똑같은 일을 하지만 전혀 다른 대우를 받고 차별을 당하는 비정규직 노동자들의 고통과 분노에 공감하기 원합니다. 고귀한 인간의 노동을 돈의 가치로만 환산하고 인격까지 계산하는 비인간적인 비정규직 제도가 개선되고 노동자들이 그들의 땀방울에 합당한 대접을 받는 세상이 되기를 기도합니다.

어린시찌프스에게, '왜 사냐건?'

1

“왜 사니?” 교실에 들어서며 던졌습니다.

아직 책상 위에는 지난 수업의 흔적들이 쌓여 있습니다. 책상 속 교과서를 밀어 넣는 아이입니다.

“죽지 못해서요.”

그리고 고개를 숙여 노트를 꺼내 말합니다.

“태어났으니까요.”

4층 높이의 유리로 가로막힌 하늘을 인 기숙사. 여닫이 두 짝 그도 한 짝만 열린 직사각형에서 비집고 나옵니다. 또는 골목들 사이사이가 합쳐진 4차선 대로 앞 교문. 이내 한 줄로 이어져 이름 모를 꽃들의 화단과 동산을 따릅니다. 둘은 붉은 벽돌 앞 한 무더기가 되고 꾸역꾸역안으로 안으로 들어갑니다. 어제와 같은 오늘.

언덕 위로 끊임없이 바위를 밀어 올려야 하는 형벌을 받은 시시포스(Σίσυφος). 그 언덕의 끝 다시 굴러떨어지는 바위, 다시 올려져야 할 바위를 응시하는 시시포스. 이 시선에 집중한 철학자가 있습니다. 『시지프 신화』(책세상, 2013). 알베르 카뮈(Albert Camus, 1913~1960), 알제리 출신 프랑스 작가, 철학자입니다.

의미와 무의미 사이 어정쩡함, 알 듯 모를 듯 모호함, 때로 어처구니없는 파괴, 우리의 삶은 진정 의미가 있을까? 이 물음은 끊임없음 속에 어색합니다. 카뮈가 이해하는 삶이고, 부조리(不條理), 삶은 이치나 도리에 맞지 않습니다.

2

“어느 길목에서나 불쑥 솟아나는 부조리의 감정은 그 누구의 면전에도 닥쳐들 수 있다.” - 『시지프 신화』, 26쪽.

“그럼, 저는 왜 태어났나요?”

책상 위에 놓인 출석부와 빨강, 파랑, 노랑, 하양 분필은 묻지 않습니다.

“솔직해도 되지? 모르겠다.”

창조된 모든 것은 목적을 지닌다고들 말합니다. 예를 들어 볼펜입니다. 만년필은 찍어 쓰던 옛 펜에 비해 편리합니다. 하지만 새고 번지는 것은 어쩔 수 없습니다. 펜 닙 대신 조그마한 쇠구슬을 넣어 만든 것입니다.

하지만 우리는 조금 다릅니다. 우리는 목적을 위해 태어나지 않았습니다. 우리는 목적을 위한 도구도 아닙니다. 게다가 그 목적을 알 수도 없습니다. 잘못된 질문입니다. 그리고 중요한 질문입니다.

이 질문은 우리를 삶의 부조리에 대해 직시하게 합니다. 이 부조리는 지금까지 우리에게 지금까지 알려진 것 그래 알게 된 것, 진리라고 믿고 있던 것을 해체합니다. 그것은 부조리를 경험하고 있는 지금 여기의 우리에게는 의미가 없기 때문입니다.

3

“반항은 삶에 가치를 부여한다. 한 생애 전체에 걸쳐 펼쳐져 있는 반항은 그 삶의 위대함을 회복시킨다.” - 『시지프 신화』, 84쪽.

“무엇을 해야 하는데요?”

1부터 20사이 소수(素數, prime number)는 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. 개수는 8개인 것처럼 단단한 질문입니다.

“‘무엇’에서 ‘어떻게’로 바꾸면 어떨까?”

답이 있다고들 합니다. 답을 선언합니다. 답을 따르라고 말합니다. 허둥지둥 답을 따릅니다. 돌부리에 걸립니다. ‘갑자기? 돌부리? 왜? 여기? 지금?’ 그때 얼기설기한 탑, 익숙할 리 없는 길, 그리고 물컹한 보도 블럭, 휘청입니다.

내려진 답을 따르는 삶이 무엇을 보장하지 않습니다. 목구멍 끝까지 기어 나온 원인과 결과의 관계에 대한 물음. 하지만 인과관계 따윈 없습니다. 그저 삶은 부조리에 얹혔을 뿐입니다. 그러니 반항해야 합니다. 이 반항은 그 답을 수용하지 않겠다는 것입니다. 이것은 답 있는 자들이 말하듯 현실을 부정하거나 도피하는 것이 아닙니다. 오히려 우리 자신이 있다는 것을 보여 내는 것이며 세계가 새롭게 해석될 수 있다는 가능성과의 만남입니다.

4

그때 시지프는 돌이 순식간에 저 아래 세계로 굴러떨어지는 것을 바라본다. 그 아래로부터 정점을 향해 이제 다시 돌을 끌어올려야만 하는 것이다. 그는 또다시 들판으로 내려간다.” - 『시지프신화』, 185쪽.

심호흡. EBS 교재를 편 아이입니다.

“왜 사냐?, 가자.”

‘왜 사냐?’와 ‘가자’ 사이. 씨익. 그리고 기지개를 하곤 샤프의 엉덩이를 딸깍딸깍 누릅니다.

다시 굴러떨어질 그 꼭대기를 향해 바위를 밀어 올리는 어린 시지프. 그 형벌 속 당찬 시선과 힘준 근육들을 응원합니다.

사족

‘남(南)으로 창(窓)을 내’, 괭이와 호미를 들었던 이는 ‘왜 사냐건?’ 물음에

‘웃지요’라 답했습니다(「남으로 창을 내겠소」, 1939). 그러나 태평양 전쟁이 한 창, 식민지 조선의 젊은이를 총에 죽으라 부르던 이에게 그런 웃음은 더 이상 없습니다(「님의 부르심을 받들고서」, 1943). 시인 김상용(1902~1951). 그는 구름이 꼬여도 가지 않겠다 지난하게 다짐했어야 합니다. 공으로 새노래를 들을 수 있는 것에 기쁨을 느끼며.

3

부처님이 수보리에게 이르시기를, 모든 보살과 마하살은 마땅히 이와 같이 그 마음을 무릎 꿇려야 한다.

佛이 告須菩提하시기를 諸菩薩摩訶薩은 應如是降伏基心이렷다.

------------------------------------------

“앞 생각이 깨끗하고 뒷 생각도 깨끗한 사람이 보살이요 생각할 때마다 뒤로 물러서지 않아 티끌 세상에 살고 있지만 그 마음이 늘 맑고 깨끗한 사람이 마하살이다. 또는 자비희사慈悲喜捨의 온갖 방편으로 중생을 교화하는 사람을 보살이라 하고, 교화하는 일(사람)이나 교화받는 일(사람)에 집착하지 않는 사람을 마하살이라고 한다.”(六祖)

“마하는 산스크리트어로 크다(大)는 뜻이다. 헤아릴 수 없을만큼 마음이 넓은 사람, 크게 깨우친 사람(大悟人)이 마하살이다.”(李文會)

수보리는 두 가지 질문을 했는데(마음을 어디에 머물러야 하며, 어떻게 그 마음을 무릎 꿇려야 하는가?) 세존의 대답에는 한 가지가 생략되어 있다. 왜일까? 그래도 되는지 아니면 그래야 하는지, 이유는 둘 중 하나일 터인데 앞에서 수보리의 질문을 좋은 질문이라고 칭찬한 바 있으니 반드시 그래야 했던 것은 아니겠다. 그렇다면 짐짓 질문 하나를 제외시킨 세존의 대답이 말없이 말해 주는 바는 이것 아닐까?

“마음을 어디에 머물 것인지는 생각하지 말아라. 너는 오직 네 마음을 무릎 꿇릴 길만 찾아라. 이것을 이루면 저것이 이루어진다.”

수보리는 두 가지로 질문했지만 그가 풀어야 할 문제는 오직 하나가 있을 뿐이다. 그 하나를 풀면 만 가지 문제가 절로 풀린다.

부처 되는 길 어렵지 않네.

오직 가려서 고르는 짓만 하지 말게나.

좋아하고 싫어하는 일만 그만둔다면

모든 것이 환하게 밝아지리니.

(至道無難 唯嫌揀擇 但莫憎愛 洞然明白)

좋아하고 싫어하는 일이 없다면 그것은 사람이 아니라 목석木石이다. “어리석은 사람이 좌선坐禪한답시고 앉아서 오직 망상을 없애려고만 하고 자비희사慈悲喜捨와 지혜방편智慧方便을 배우지 않으면 이는 곧 목석이라 하겠다.”(六祖) 부처가 곧 목석이 아닐진대 그렇다면, 좋아하고 싫어하는 마음을 지니되 좋아하고 싫어하지도 말라는 얘긴가? 아니면 좋아하면서도 좋아하지 말고 싫어하면서도 싫어하지 말라는 얘긴가? 그만 하자. 이러다가 말장난으로 곤두박질하겠다.

2019년 6월 30일

2019년 6월 30일

2019년 7월 14일

2019년 7월 14일