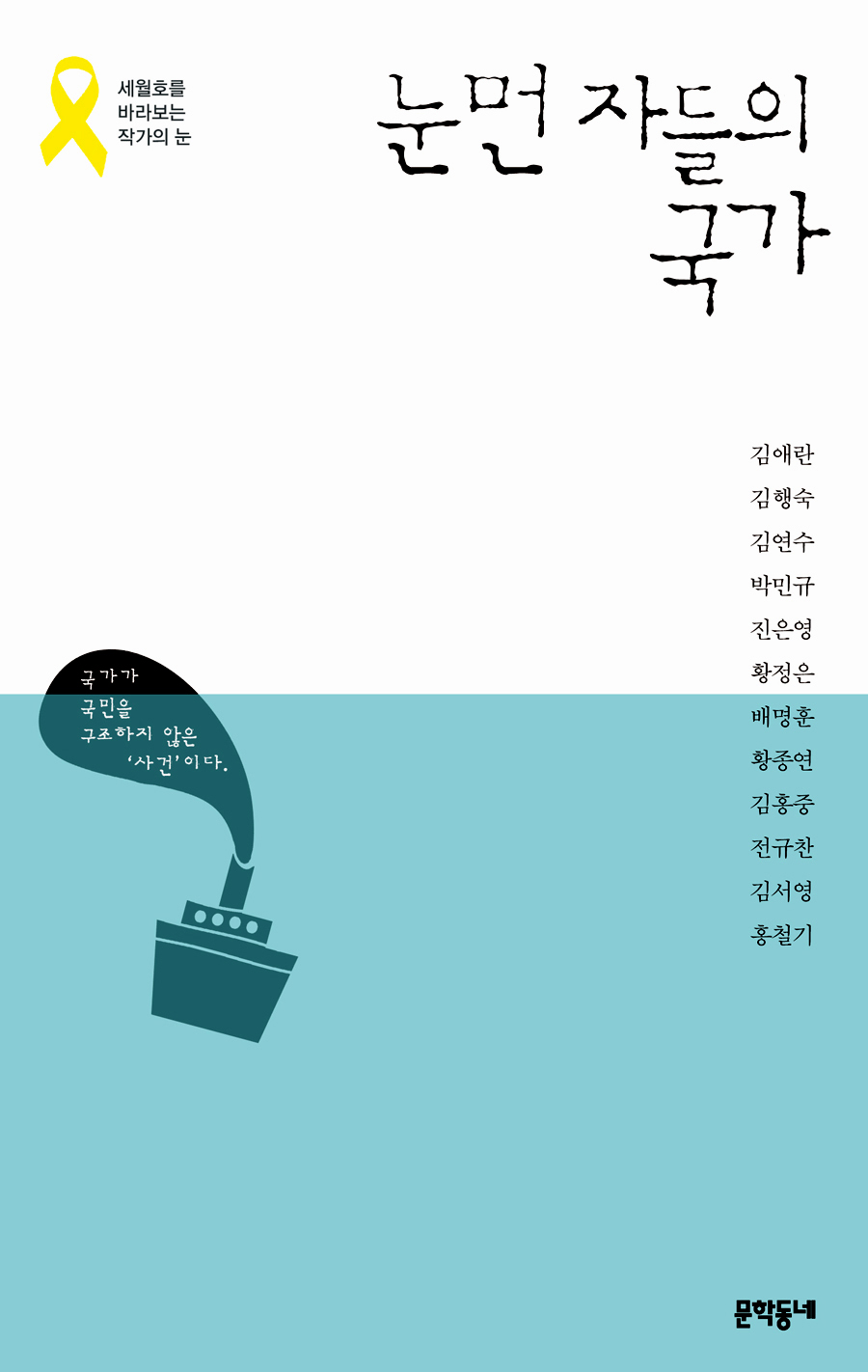

눈먼 자들의 국가, 김애란 외, 문학동네, 5,500원, 231쪽

2014년 4월 16일은 우리들에게 특별한 일 그리고 날로 다가옵니다. 또한 대한민국에 사는 모든 이들에게 잊지 말아야할 사건이 벌어진 날이기도 합니다. 바로 세월호 참사가 일어난 날이지요. 그런데 지금 우리는 세월호 무상하게 흘러가듯, 세월호 참사도 무상하게 흘려보내듯 하고 있습니다.

눈 먼자들의 국가라는 책은 세월호 참사를 소설가의 눈으로 바라보는 시선을 에세이로 풀어낸 책입니다. 이들에게도 세월호 참사는 충격이고 국가의 무능력을 낱낱이 본 사건이었습니다. 이러한 시각을 작가적인 시각에서 때로는 날카롭게 때로는 작가적 어휘로 이를 풀어냅니다. 세월호 특별법이 제정되고 이제 진상조사가 시작되는 마당에 왜 이 책을 추천했는지 물어보는 사람이 있을 겁니다. 왜냐하면 세월호 참사의 진상조사는 아직 시작도 안했으며, 이 참사는 기독교인이라면 절대로 잊지 말아야 사건이기 때문입니다. 그러한 의미에서 세월호 참사는 이제부터가 시작입니다. 그리고 더욱더 우리들은 열심을 다해 정부와 여당을 감시하고 진상조사의 경위나 진행사항을 면밀하고 꼼꼼히 관심을 가져야 하겠습니다. 44년 전 전태일이라는 한 청년의 죽음을 헛되이 여기지 않았듯이, 불과 반 년전 아이들과 희생자들의 죽음을 헛되이 그리고 쉬이 보내지말아야 하겠습니다.

“저를 가장 절망하게 만든 건, 더 노력해야 된다는 말이었어요.” 그 말 앞에서 나는 좀 놀랐다. 그리고 그 ‘놀랐다’는 사실 때문에 내가 철저히 그녀의 고통 바깥에 있는 사람이라는 걸 깨달았다. 아무리 노력한들 세상에는 직접 겪어보지 않고는 도저히 짐작할 수 없는 고통과 그 고통이 담긴 타인의 몸이 있다는 걸 알았다. (중략) 그녀의 대답 속에선 황량한 외로움이 느껴졌다. 육체적, 정신적, 금전적 고통의 끝이 보이지 않을 때, 세상의 무관심과 폭력 속에 홀로 버려진 느낌을 받을 때 그 시간에 잠겨본 자만 알 수 있는 외로움이었다. [ 눈 먼자들의 국가, 김애란 외, 16쪽 ]

사고와 사건은 다르다. 사전적 해석을 빌리자면 사고는 뜻밖에 이러난 불행한 일을 의미한다. 반면 사건은 사회적으로 문제를 일으키거나 주목받을 만한 뜻밖의 일을 의미하는데 거기엔 또 다음과 같은 해석이 뒤따른다. 주로 개인, 또는 단체의 의도하에 발생하는 일이며 범죄라든지 역사적인 일 등이 이에 속한다. 그렇다. 그런 이유로 우리는 교통사고를 교통사건이라 부르지 않으며, 살인사건을 살인사로 라 부르지 않는 것이다. [ 눈 먼자들의 국가, 김애란 외, 57쪽 ]

얼마나 쉬운지 모르겠다. 희망이 없다고 말하는 것은, 세상은 원래 이렇게 생겨먹었으니 더는 기대도 하지 않겠다고 말하는 것은. 내가 이미 이 세계를 향한 신뢰를 잃었다고 말하는 것은. [ 눈 먼자들의 국가, 김애란 외, 96쪽]

행동이다. 움직임이다. 공포는 신체를 결박하고, 운동은 불안을 해소한다. 우리는 망각의 부피를 줄이고 기억의 부패를 막는 글쓰기를 실행에 옮기고, 기억의 훼손을 방지할 이야기를 시런해야 한다. 죽음은 되풀이된다. 한 번은 재난으로, 두번재는 더 큰 참사로, 최선의 예방, 죽음의 최소화가 답이다. 글을 쓰고 말을 하는 것은 그 재발 가능성을 예고하는 경보음으로서 대피행동과 연속된다. 말할 수 없는 죽은 자들을 대신해, 산 자로서 자임하는 의무다. 생환자를 피할 수 없는 고통이다. 죽은 자를 기리기 위해서가 아니다. 살아남았으나 다시 죽을 수 있는 우리, 반드시 살아남아야 할 우리 자신을 위해 할 일이다. [ 눈 먼자들의 국가, 김애란 외, 170-171]

소년이 온다

소년이 온다

사랑은 어느날 수리된다

사랑은 어느날 수리된다